I numeri del Q3 di Meta mostrano come la società di Zuckerberg sia ormai orientata verso l’intelligenza artificiale. Anzi, verso la superintelligenza: investimenti e infrastrutture puntano a un’intelligenza superiore firmata Meta.

Questo è quel periodo dell’anno in cui molte aziende quotate fanno un po’ di conti sull’andamento delle piattaforme digitali. apparentemente sono dati che danno noia, numeri finanziari, dati su guadagni e altro. In realtà, in questo preciso momento, sono dati che ci dicono in che direzione stanno procedendo le aziende.

E vediamo insieme come è andato il terzo trimestre per Meta, la società di Mark Zuckerberg che in questi mesi ha virato completamente sulla IA. Pertanto, il Metaverso, mai del tutto avviato, è già un lontano ricordo.

Dunque, Meta ha presentato i risultati del terzo trimestre nella giornata del 29 ottobre 2025. I numeri confermano l’assoluto dominio pubblicitario e una visione che guarda ormai sempre più lontano, ossia alla superintelligenza. Ma dietro questa narrazione di successo si nascondono scelte strategiche che ridisegnano il futuro non solo di Meta, ma dell’intero ecosistema tecnologico.

Partiamo dai dati che contano davvero.

Le piattaforme Meta, dominio incontrastato

Quando si parla di Meta nel 2025, non possiamo parlare solo di Facebook. Ormai lo abbiamo imparato bene, stiamo parlando di un ecosistema di comunicazione globale che tocca quotidianamente la quasi totalità del pianeta.

Nel Q3 2025 (terza trimestrale dell’anno), Meta ha raggiunto 3.54 miliardi di persone che usano almeno una delle sue app ogni giorno. Giusto per comprendere meglio, con tutti i limiti del caso. Ad oggi, la popolazione mondiale è di circa 8.1 miliardi; escludendo 1.4 miliardi di cinesi (dove Meta è bandita), questo significa che Meta raggiunge quasi il 50% della popolazione mondiale accessibile ogni singolo giorno.

Resta ancora oggi uno dei fenomeni più straordinari della storia della comunicazione, e assume un altro contorno da questo punto di vista.

Questo numero è cresciuto dell’8% anno su anno. Non è più una crescita esplosiva come avveniva un tempo, a questi livelli di scala, la crescita è per forza moderata. Ma è consistente e significa che nonostante la saturazione in molti mercati sviluppati, Meta continua ad aggiungere centinaia di milioni di nuovi utenti ogni anno.

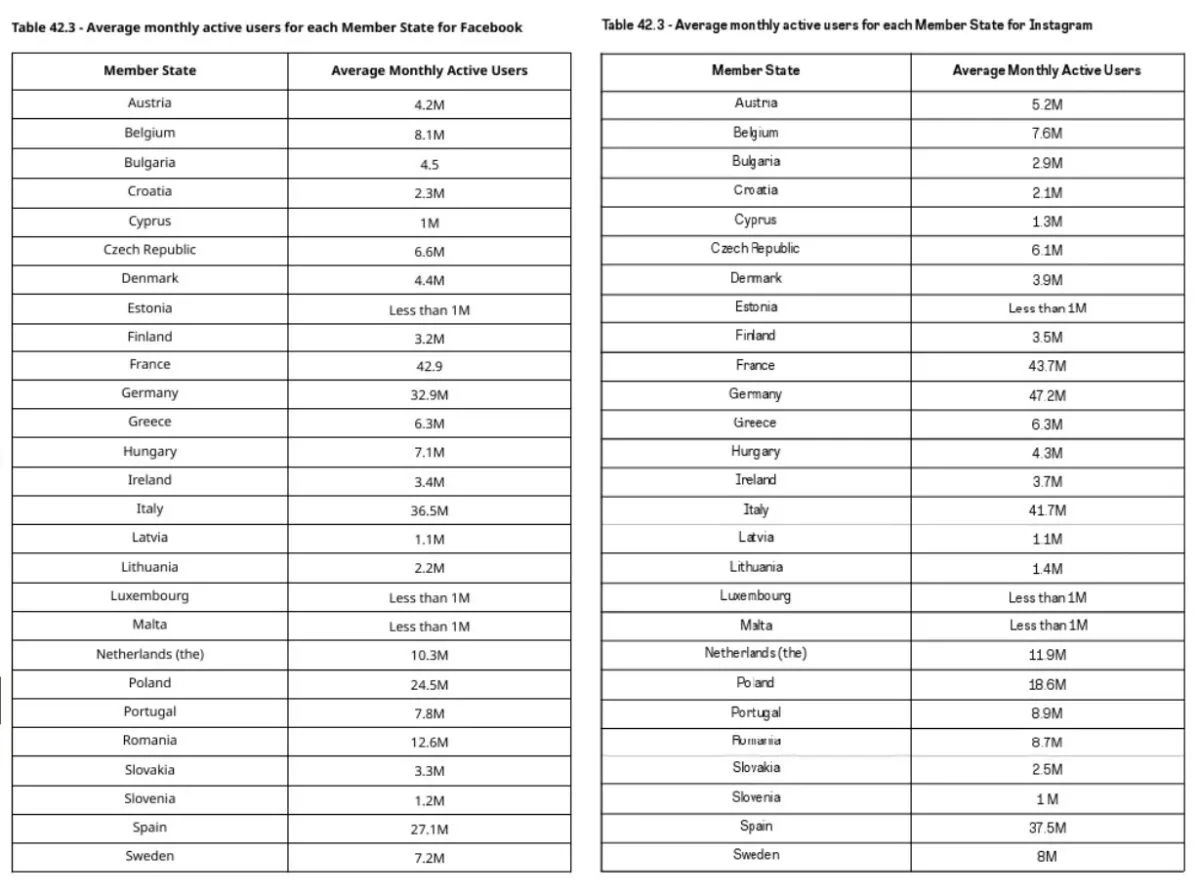

Vediamo i dati per ogni singola piattaforma, perché i numeri disaggregati rivelano dinamiche diverse.

Instagram, il traguardo dei 3 miliardi di utenti

Come avevamo già anticipato il mese scorso, Instagram ha raggiunto il traguardo fondamentale in questo Q3 2025, ossia i 3 miliardi di utenti attivi. Significa che Instagram da sola ha più utenti mensili di quanti vivono nella metà della popolazione mondiale.

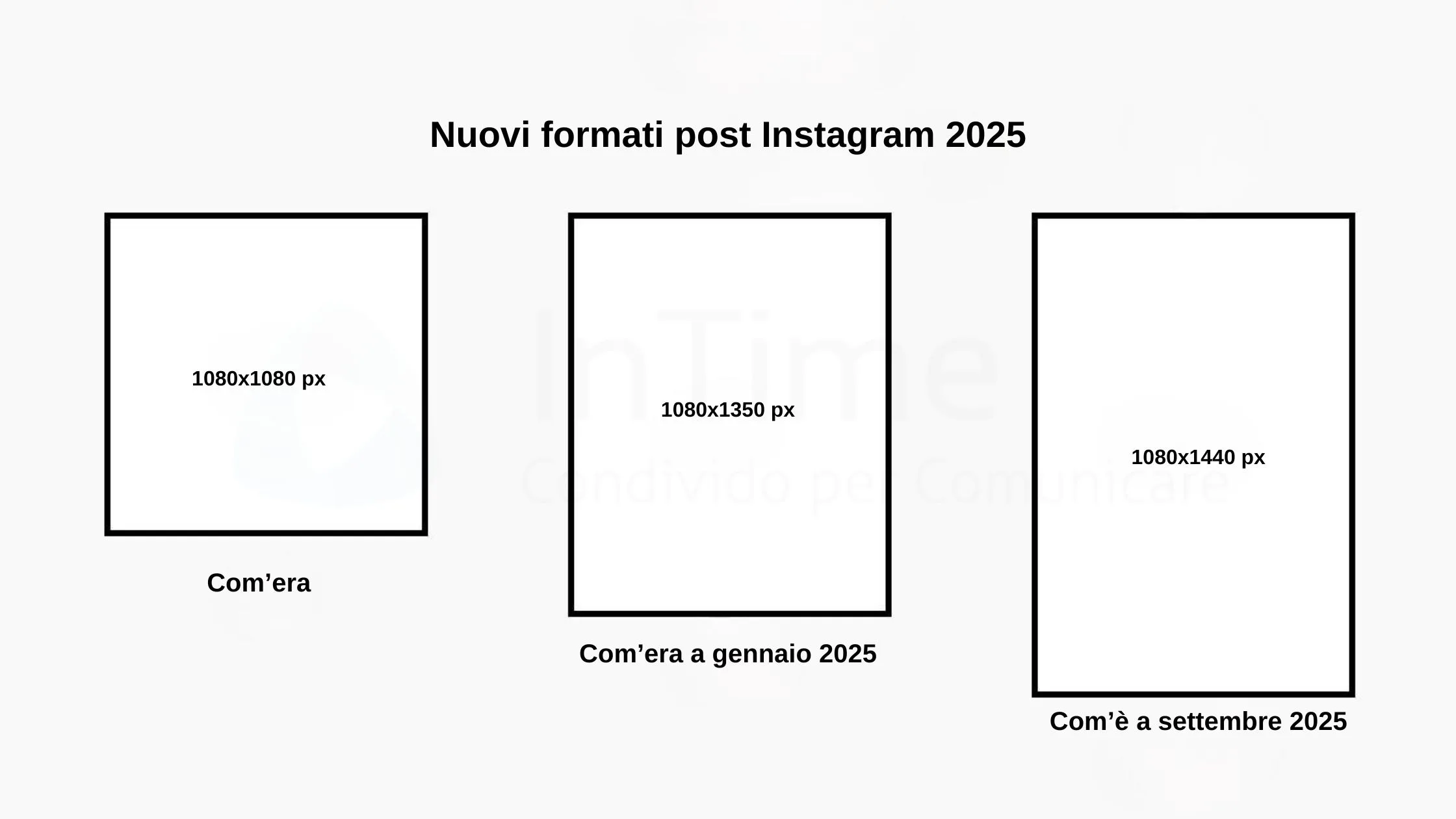

Facebook rimane il valore più grande in termini assoluti, ma Instagram rappresenta il vettore di crescita e, soprattutto, il laboratorio dove Meta sperimenta i formati che definiranno il futuro delle piattaforme digitali. I Reels, i video brevi, costituiscono il 50% di tutto il tempo trascorso su Instagram. Il 50%!

Gli utenti condividono 3.5 miliardi di Reels ogni giorno tra Facebook e Instagram.

Questo è il modo con cui Meta sta cercando di contrastare TikTok. Vale a dire attraverso l’integrazione del formato video breve nel DNA delle sue piattaforme. È strategia operativa che sta pagando.

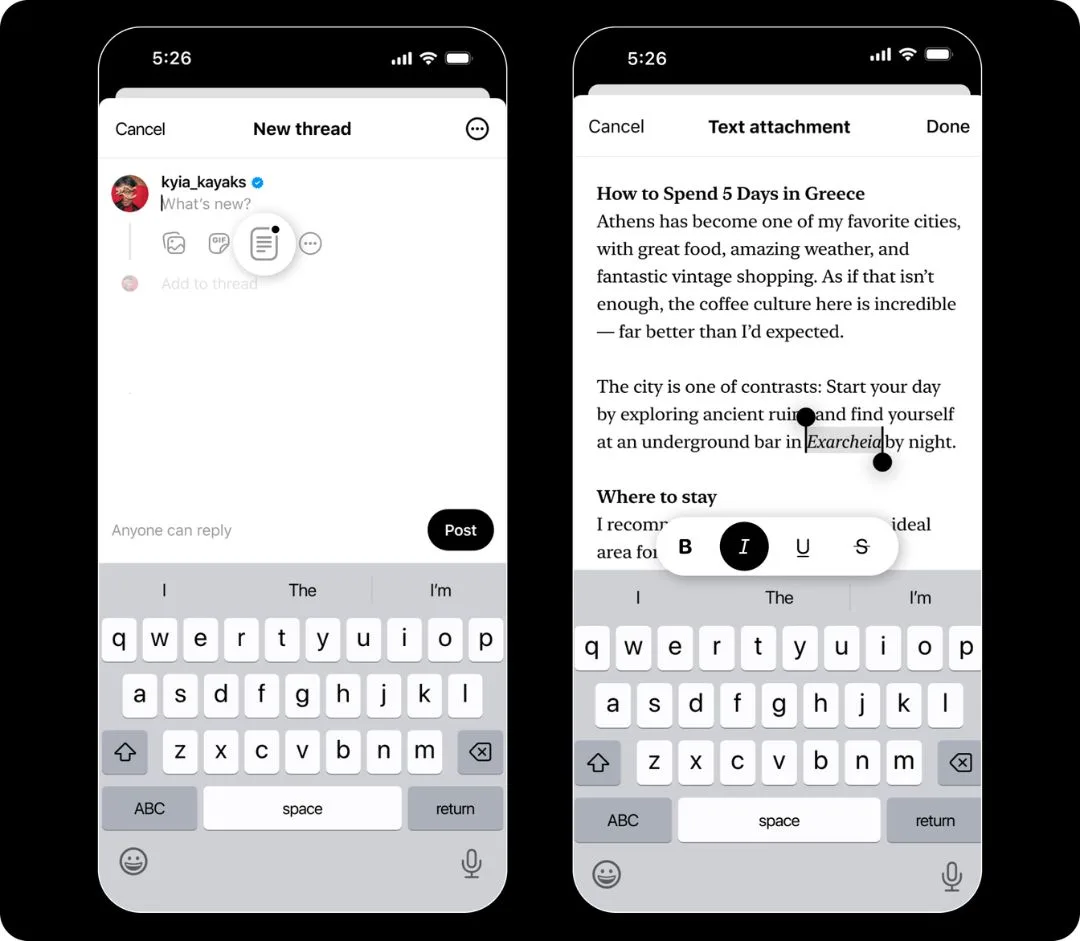

Threads: da esperimento a piattaforma solida

Threads, possiamo dirlo, ha rappresentato una delle scommesse più importanti di Meta negli ultimi anni. E cioè, creare un’alternativa a X (Twitter) sfruttando la base di utenti di Instagram.

Nel Q3 2025, Threads ha superato i 150 milioni di utenti attivi giornalieri. Un dato, questo, che evidenzia come Threads sia passato dall’essere percepito come una curiosità a una piattaforma che genera engagement reale e misurabile.

Il tempo speso su Threads è aumentato del 10% nel Q3, guidato dl alcune modifiche apportate agli algoritmi di raccomandazione. Modifiche che in questo trimestre hanno generato aumento del 10% nel tempo che gli utenti trascorrono su Threads.

Più importante ancora: Meta ha iniziato a monetizzare Threads globalmente. Gli annunci sono ora presenti nel Feed su Threads a livello mondiale, e Meta gradualmente iniziando a inserire annuncia sulla piattaforma dopo aver consolidato l’utilizzo da parte degli utenti. Questo è un po’ la modalità d’azione che Meta ha perfezionato negli ultimi 10 anni.

Facebook e WhatsApp: le rocce di Meta

Facebook rimane, indiscutibilmente, il pilastro, con circa 2.11 miliardi di utenti attivi giornalieri. Molti ne dichiarano la fine, ma i numeri dicono altro. Quello che è realmente accaduto è che il suo ruolo è cambiato, lo abbiamo ricordato anche qui tante volte.

Ma Facebook resta il motore della raccomandazione algoritmica e il luogo dove le persone si connettono con i loro networks più vicini.

WhatsApp, con i suoi 2 miliardi di utenti attivi mensili, rimane l’app di messaggistica che connette il mondo. Pochi riconoscono quanto sia importante WhatsApp nella strategia di Meta, ma è qui che Meta sta costruendo il prossimo strumento di monetizzazione

Infatti, Meta sta vedendo una risposta positiva dai suoi annunci click-to-message, che permettono agli utenti di contattare i negozi direttamente da WhatsApp. I test sono ormai avviati in zone dove WhatsApp è molto usato come il Brasile.

Meta e i dati finanziati del Q3 2025

Meta ha generato 51.24 miliardi di dollari di entrate nel Q3 2025, superando le aspettative di Wall Street (+26% anno su anno). È la più alta crescita di revenue dal Q1 2024.

Il dato finanziario ci dice che Meta non è solo un’azienda grande e globale, ma sta accelerando. In un periodo dove molte tech company vedono decelerazioni, Meta continua a crescere doppia cifra. Perché? Principalmente per due ragioni: IA e video.

L’AI sta migliorando i sistemi di ranking pubblicitario in modo evidente. Il dato annuale degli strumenti pubblicitari completamente potenziato da IA ha superato i 60 miliardi di dollari. Questo significa che più di un settimo di tutte le entrate pubblicitarie di Meta viene generato attraverso sistemi interamente automatizzati e intelligenti.

Ad esempio, il sistema Lattice (l’architettura di modello unificato di Meta) ha ridotto il numero di modelli specializzati da circa 100 a una manciata di grandi modelli generalizzabili.

Nel Q3, il sistema Lattice è stato applicato alle campagne pubblicitarie per app, generando miglioramenti del 3% nelle conversioni. Meno codice specializzato, migliori risultati.

Le impressions pubblicitarie sono aumentate del 14%, il prezzo medio per annuncio del 10%. Entrambi i driver stanno funzionando.

Ma il profitto netto è crollato dell’83%

Questo numero merita un chiarimento. Meta ha dovuto affrontare una tassa straordinaria, una tantum, di 15.93 miliardi di dollari a causa dell’implementazione del “One Big Beautiful Bill Act” del Presidente Trump, che ha modificato il trattamento fiscale dei crediti differiti.

Escludendo questa situazione fiscale, il profitto netto sarebbe stato di 18.64 miliardi di dollari (+19% anno su anno) e l’EPS di 7.25 miliardi di dollari, superando le stime di Wall Street di 6.71 miliardi di dollari.

L’aliquota fiscale effettiva nel Q4 dovrebbe tornare al 12-15%, il che significa che il 2026 vedrà riduzioni significative nei pagamenti fiscali federali USA di Meta.

In pratica, il crollo del profitto è dovuto alla nuova legge voluta da Trump.

Ray-Ban, la rivoluzione non è ancora iniziata

Se c’è una storia che rivedremo molte volte nei prossimi 5 anni, è quella dei Ray-Ban smart glasses di Meta.

Nel Q3 2025, EssilorLuxottica – il colosso mondiale dell’ottica che produce i Ray-Ban – ha riportato che la partnership con Meta ha generato più di 4 punti percentuali della sua crescita di profitti del 11.7%, portando il profitto totale a 6.9 miliardi di euro (8 miliardi di dollari) nel trimestre.

In sostanza, mentre molte aziende di hardware lottano per trovare prodotti che la gente voglia realmente comprare, Meta ha creato un accessorio che le persone indossano di fatto ogni giorno.

I Ray-Ban Meta smart glasses hanno già venduto 2 milioni di unità dal loro lancio nell’ottobre 2023. “La domanda” – come ha detto Zuckerberg – “continua a superare la nostra capacità di produzione”.

EssilorLuxottica ha accelerato la produzione e ora punta a raggiungere 10 milioni di unità l’anno prima del previsto. Quindi non nel 2026, ma prima.

Il portfolio attuale include il Ray-Ban Meta Gen 2, l’Oakley Meta HSTN (lanciato a giugno), e il flagship del momento: il Meta Ray-Ban Display, i primi Ray-Ban realmente smart con uno schermo integrato e controllabili tramite un braccialetto intelligente.

La domanda a questo punto sorge spontanea: se i Ray-Ban smart vanno così bene, perché Reality Labs continua a perdere miliardi?

La risposta rivela la vera natura della strategia di Meta nell’hardware.

Reality Labs: 70 miliardi di dollari di perdite

Reality Labs – la divisione di Meta dedicata a VR, AR e hardware intelligente – ha registrato un perdita operativa di 4.4 miliardi di dollari nel Q3 2025, generando al contempo 470 milioni di dollari in profitti.

Dall’avvio del suo progetto VR/AR nel tardo 2020, Reality Labs ha accumulato oltre 70 miliardi di dollari in perdite cumulative.

Queste perdite non vengono raccontate pubblicamente con il dovuto peso. Stiamo parlando di 70 miliardi di dollari, una somma gigantesca.

Eppure, i numeri raccontano una storia più sfumata di quella che potrebbe suggerire la narrazione che si vuole far passare.

Nel Q3, Reality Labs ha perso solo 4.4 miliardi di dollari contro attese di Wall Street di 5.1 miliardi di dollari. I Ray-Ban smart glasses – il segmento crescente – stanno compensando parzialmente le perdite dei visori Meta Quest. Numeri dati in calo in quanto non ci sono nuovi modelli per il 2025.

Zuckerberg ha assicurato gli investitori che Ray-Ban smart glasses “sarà un investimento molto proficuo” nel tempo. Il modello di business che Meta sta costruendo è noto: hardware a prezzi competitivi per acquisire utenti, monetizzazione attraverso servizi, app e commerce a lungo termine.

Meta AI: 600 milioni di utenti mensili

Qui la storia si fa più interessante.

Meta AI – l’assistente intelligente di Meta disponibile su WhatsApp, Facebook, Instagram – ha raggiunto quasi 600 milioni di utenti attivi mensili. È sulla strada per diventare uno degli assistenti IA più usati al mondo entro la fine dell’anno.

Fermiamoci un attimo. OpenAI ha costruito ChatGPT come un prodotto standalone, accessibile via web browser. Meta, invece, ha integrato Meta AI direttamente nelle app che 3.5 miliardi di persone usano ogni giorno.

In sostanza Meta ha valorizzato il suo vantaggio strutturale, permettendo l’accesso alla IA a centinaia di milioni di persone.

I dati di adozione di Meta AI mostrano segnali positivi per l’azienda. Quando Meta migliora i modelli sottostanti, l’utilizzo dei servizi aumenta. In sostanza, al momento Meta AI non è più ritenuto un gadget o un giocattolo, ma uno strumento attivo.

Da specificare che questo può valere in Usa ma meno in Italia.

Sul tema della monetizzazione, Meta rimane ancora nella fase di rilascio e ottimizzazione. Secondo Zuckerberg ci sono “segnali incoraggianti”.

Meta si appresta a mettere in pratica modelli di monetizzazione già rodati anche per Meta AI, anche se nulla è ancora implementato su larga scala.

Meta AI è ora disponibile sui Ray-Ban smart glasses in Francia, Italia, Irlanda e Spagna.

Llama: 650 Milioni di download

Mentre OpenAI sviluppa ChatGPT come strumento IA proprietario, Meta ha scelto una strategia diversa, ossia Llama.

Llama ha raggiunto 650 milioni di download nel 2025, il doppio rispetto a tre mesi prima. Llama 4 – la versione più recente rilasciata ad aprile 2025 – include tre modelli: Scout (17 miliardi parametri attivi), Maverick (17 miliardi parametri attivi, 400B totali), e Behemoth (non ancora rilasciato, 288 miliardi attivi, 2T totali).

Questi numeri significano poco per chi non lavora con i modelli, ma per chi li lavora significano che Llama è diventato uno standard aperto nel quale costruire e generare. Ogni volta che uno sviluppatore sceglie Llama invece di Gemini di Google o Claude di Anthropic, Meta ha sicuramente portato a casa un risultato significativo.

Meta ha lanciato il programma “Llama for Startups” nel 2025, offrendo fino a 36 mila dollari in rimborsi per i costi claud per sei mesi alle startup che usano Llama.

Inoltre, Meta ha accordi di revenue sharing con i provider che ospitano Llama – inclusi AWS, Google Cloud, Azure. Questo significa che Meta genera guadagni diretti dal Llama stesso, non solo indirettamente attraverso i prodotti che lo usano internamente.

Quindi, mentre OpenAI monetizza ChatGPT direttamente con abbonamenti mensili, Meta sta costruendo l’infrastruttura IA sulla quale tutti gli altri costruiscono.

Un po’ come il modello di Intel negli anni ’90: non sei interessato a cosa i PC fanno, sei interessato a cosa fa il chip dentro il PC.

Meta e gli investimenti in IA

Tutti questi progressi – AI glasses, Meta AI, Llama – hanno un costo.

Nel Q3 2025, Meta ha speso 19.4 miliardi di dollari in capital expenditure (CapEx), (spesa in conto capitale) principalmente server, data center e network infrastrutturale.

Per l’anno 2025, Meta ha aumentato le sue previsioni di spesa in infrastruttura a 70-72 miliardi di dollari.

Wall Street attualmente si aspetta che Meta spenda 98 miliardi di dollari in CapEx nel 2026. Quasi come il doppio della spesa rispetto al 2025.

Cosa sta costruendo Meta con questi soldi? I “titan clusters”, ossia data center IA massivi.

Il primo, Prometheus, situato in Ohio, sarà attivo nel 2026 e ospiterà almeno un gigawatt di potenza di calcolo. Il successivo, Hyperion, scala fino a cinque gigawatt.

Per intenderci, un gigawatt è la potenza che consuma una città di 750.000 persone. Meta sta costruendo data center della dimensione di una città.

Sul fronte delle spese operative, Meta ha elevato la sua proiezione per le spese totali 2025 di altri 2 miliardi di dollari, portandole a 116-118 miliardi di dollari, una crescita del 20-24% anno su anno.

Per il 2026, Meta si aspetta che le spese cresceranno a un tasso “significativamente più veloce”, guidato da costi di infrastruttura e compensazione per la IA.

Meta sta anche assumendo in maniera aggressiva. L’organico è cresciuto dell’8% anno su anno a 78.450 dipendenti. Questo dopo i licenziamenti che hanno fatto molto discutere. Meta sta riassumendo specificamente talenti per l’intelligenza artificiale.

Meta e la superintelligenza

Perché Meta sta spendendo quasi 100 miliardi di dollari in CapEx in un anno? La risposta è in una sola parola, ed è: superintelligenza.

Mark Zuckerberg ha riposizionato l’intera strategia di Meta attorno a questo concetto.

Non è più “il metaverso” (il framing precedente). Ma si va nella direzione della “personal superintelligence”. Vale a dire, l’idea che l’IA dovrebbe aiutare ogni persona individuale a vivere la propria vita al meglio, principalmente attraverso occhiali intelligenti e visori di realtà virtuale.

Meta ha creato “Meta Superintelligence Labs” (MSL), un team dedicato a costruire i prossimi modelli di frontiera. Zuckerberg ha detto che MSL è “un grande inizio” e che Meta “continua a guidare l’industria negli AI glasses.”

Secondo Zuckerberg, Meta ha bisogno di “anticipare in modo aggressivo la capacità di costruzione” di una superintelligenza. Se la superintelligenza arriva prima, Meta sarà pronto per un “cambio di paradigma generazionale”.

Se arriva dopo, Meta avrà comunque capacità computazionale che può usare per accelerare il suo core business (ads, video, ecc.). Nel peggiore dei casi, Meta rallenta la costruzione di infrastruttura e cresce lentamente all’interno di ciò che ha già costruito.

È un po’ il pensiero che Jeff Bezos ha usato per Amazon Web Services: costruire capacità computazionale in eccesso anticipando la domanda futura. Un sistema che funziona se si riesce a indovinare la direzione. In caso contrario, si dilegua un capitale cospicuo.

Meta sta chiaramente scommettendo di avere ragione.

Meta e la direzione verso il futuro

I risultati di Meta Q3 2025 tracciamo una linea chiara verso il futuro.

Meta in passato era principalmente un’azienda pubblicitaria che occasionalmente faceva sperimentava hardware e IA. Da oggi in poi, Meta vuole diventare l’infrastruttura sulla quale viene costruita l’IA del prossimo decennio.

Il fatto che Meta sia contemporaneamente:

- la piattaforma di comunicazione più grande del mondo (3.54 miliardi di utenti attivi al giorno)

- la piattaforma video più grande della terra (3.5 miliardi Reels al giorno)

- uno dei tre maggiori produttori di assistenti IA (600 milioni di utenti mensili di Meta AI)

- lo standard open-source per i modelli IA (650 milioni download per Llama)

- un produttore di hardware intelligente con crescita continua (vedi Ray-Ban)

sottolinea che l’azienda di Zuckerberg sta costruendo un’infrastruttura più ampia sul come gli utenti comunicano, si connettono e accedono all’informazione e all’intelligenza artificiale.

Meta è l’azienda che sta posizionando le proprie fondamenta sulla quale costruire modelli di comunicazione avanzati su larga scala.

Nota finale: i numeri presentati qui provengono direttamente dai risultati ufficiali di Meta Q3 2025, rilasciati il 29 ottobre 2025. Meta continua a essere una delle aziende più importanti per capire dove sta andando la tecnologia nei prossimi cinque anni. Ignorare questi dati significa non comprende bene la direzione del futuro.